Biographisches

Ein biographischer Rücklick zeigt frühe Impulse für photographische Interessen. Zunächst der Vater, der berichtete, wie er den Zweiten Weltkrieg mit einer Leica partiell dokumentierte und mir 1960 eine Kodak-KB-Kamera schenkte. In meinem Heimatort gab es die „Photo-Drogerie Knie“, bei der die Kodak gekauft und alle Laborarbeiten erledigt wurden. Herr Knie ließ mich gelegentlich hospitieren und besorgte dazu ein Lehrbuch für Photolaboranten.

Das kam einer schulischen Photogruppe sehr zustatten, die der Physik- und Chemielehrer durchführte. Dass ich die Schulzeit u.a. bei einem kurzen Praktikum mit einer photographischen und chemietheoretischen Dokumentation der labortechnischen Qualitätskontrolle einer Baustofffabrik abschloss, war nur konsequent. Heute erscheint es wie ein Anachronismus; aber Photographie war damals oft praktische Physik (nämlich Optik) und Chemie (bei der Bearbeitung von Negativen und Positiven) und oft Domäne von „Drogisten“.

Erst später gab es ein eigenes Photolabor, das gelegentlich familiäre Konflikte auslöste. Nicht nur, weil die Wohnung nach Essig und Entwickler stank, sondern „auf keinen Fall“ das abgedunkelt Bad betreten werden durfte. Die handwerkliche Seite der Photographie wurde für mich besonders durch Andreas Feininger (Sohn des Malers Lyonel Feininger) beeinflusst. Dessen Photographie-Lehrbücher wurden intensiv studiert und alles praktisch ausprobiert. Feiniger hat aber auch als bekannter US-Photojournalist bei mir ästhetisch Spuren hinterlassen – auch weil seine Photo-Klassiker oft als Poster verramscht wurde.

Idee

Hauptmerkmal meiner Photographie ist seit langem das Entdecken und Festhalten der Besonderheiten des vermeintlich Banalen im Alltag: die Schönheit und das Geheimnisvolle, aber auch das Absurde und Witzige, manchnmal sogar das Schreckliche des in der Normalität der Gesellschaft Verborgenen. Dahinter stehen einerseits sozialdokumentarische Interessen für das was sich im tagtäglichen Leben zeigt. Andererseits geht es darum, in den ‚Fundstücken‘ gesellschaftliche Momente eine spezifische Ästhetik aufzuspüren.

Dieses Verständnis lehnt sich in Teilen an die „Street Photography“ an, mit berühmten Vorbildern. Darunter vor allem Vivian Maier und vorher Dothea Lange. In diese Reihe fügte sich Lee Miller ein, deren eindrucksvolles photographisches und journalistisches Werk vor dem Hintergrund von Erfahrungen im zweiten Weltkrieg in Folge des „D-Day“ mich stark beschäftigt hat. Der US-Photograph Walker Evans bezeichnete ein vergleichbares Interesse als „mystischen Dokumentarismus“. Vor allem in seiner publizistischen Arbeit zusammen mit James Agee über das soziale Elend in den USA während der „Great Depression“ sah er Ähnlichkeiten zu einer soziologischen Perspektive, die für ihn soziale „Verhältnisse“ aufzeigt.

Perspektive

Man kann in diesem photographischen Stil Parallelen zu der ebenfalls dezidierten alltagsnahen Theroerieperspektive und der empirischen Methodik der eigenen soziologischen Forschungsarbeit sehen. Auch diese versteht sich als dokumentarisch, vor allem aber mit einem mikrosoziologisch-abstrahierenden subjektnahen Blick auf den formalen Reichtum der kulturellen Klein- und Zwischenstrukturen der Gesellschaft und der sie umgebenden Dingwelt.

Themen

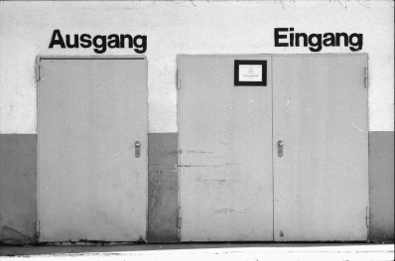

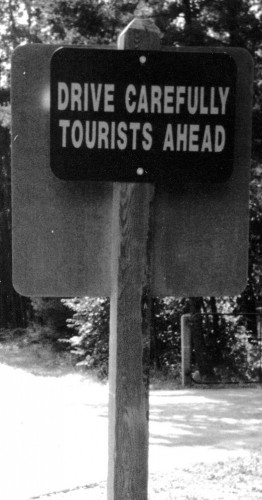

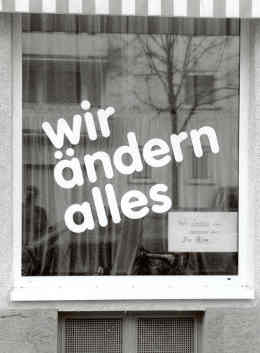

Ein bevorzugtes photographisches Thema sind nicht zuletzt schriftliche oder symbolische Äußerungen auf ‚Schildern‘ aller Art. Solche finden sich in großer Vielfalt im Alltag, was zu einer Serie „Schilder aus Schilda“ geführt hat. Auch hierzu erkennt man Parallen bei Walker Evans, der sich gleichfalls oft mit gesellschaftlichen „signs“ (Schilder) beschäftigt hatte.

Daneben gibt es einige eher im engeren Sinne dokumentarische Photoserien mit einem ’subjektorientierten‘ Blick: aus Reisen nach Nicaragua und New York, über einen bekannten bayerischen Touristenort und den Botanischen Garten einer Großstadt oder eine ländliche Region in Franken.

Technik

Lange Zeit wurde fast ausschließlich schwarz-weiss analog photographiert und zumindest die Positivverarbeitung im eigenen Labor durchgeführt. In letzter Zeit kommt es aber immer häufiger auch zu Experimenten mit Farbe, oft bei Naturdarstellungen. Als Gerät diente meistens eine NIKON F2 aus den 1970er Jahren (meist mit einem 85mm Nikkor), gelegentlich aber auch eine Olympus-KB-Pocketkamera und hin und wieder eine schwere antiquarische Zenza Bronica 6×6 mit diversen Nikkoren. Technische Probleme der langsam altersschwachen Nikon und der phototechnische Wandel haben dazu geführt, dass nach und nach auch digital gearbeitet wurde. Im Moment ist das (neben einem Smartphone) eine Canon Power Shot sowie eine Fujifilm X100V. Vermutlich wird aber wieder ein Vollformat-Gerät hinzukommen, evtl. ein Nikon-Z-Gerät, auch um Nikon-F Objektive weiter nutzen zu können. Zeitgleich ensteht eine Analog-Renaissance bei jüngeren Photoenthusiasten. Vielleicht kann das dazu verühren, auf eine analoge Leica umzuschwenken.

Eine digitale Weiterverarbeitung der vielen analogen Negative wird schon länger praktiziert.

Basis ist das Opensource-Programm Gimp. Ohne diese Hilfen waren auch die Abbildungen auf dieser Webseite nicht möglich. Dass gelegentlich auch ein Smartphone als Phototechnik verwendet wird sei zugegeben.

Eine letzte phototechnische Bemerkung: Aktuelle Aufarbeitungen meiner analogen Photobestände haben ergeben, dass wichtige Negative nicht mehr zu finden sind. Gründe sind unklar. Unklar sind auch Lösungen für das Problem, wie mit solchen Verlusten umgegangen werden kann und muss, wenn Photographien präsentiert werden.

Serien

Ein großer Teil der Photographie lässt sich thematisch bündeln oder wurde oft von Beginn an als Serien konzipiert, die hier zum Teil Unterseiten im Bereich „Photographie“ sind:

- „Loisida“: Photos der Lower East Side von Manhattan

- „Schilderwald„: Photographien aus dem Botanischen Garten einer Großstadt (in Arbeit)

- „Schilder aus Schilda„: Sprachlich-graphische Photofundstücke

- „Bavariodity“ – Photoessay zu einer sich bayerisch inszenierenden Touristengemeinde (in Arbeit)